令和4年度 みや遺産を認定しました

令和4年度 みや遺産を認定しました

みや遺産(宇都宮市民遺産制度)とは

宇都宮市民遺産制度は、市民や地域に愛され、親しまれ、継承されてきた歴史文化資源を「宇都宮市民遺産」として認定し、地域の宝として顕彰することで、後世への継承を期待するとともに、その継承活動を支援することにより、地域の活性化を図ることを目的とする制度です。制度の愛称を「みや遺産」としています。

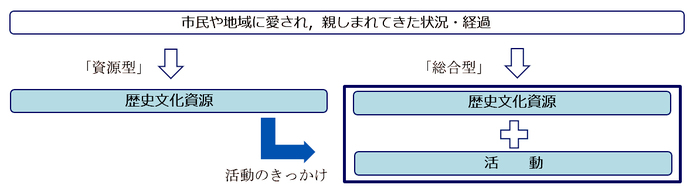

みや遺産には、歴史文化資源と保存活用する活動をセットで認定する「総合型」と、歴史文化資源のみを認定する「資源型」があります。

認定番号14 海道町天棚

申請団体 海道町天棚保存会

豊郷地区海道町では、江戸時代中期から、悪疫退散、五穀豊穣を祈念するため、日吉神社境内で昭和22年まで天棚を建て、天祭を行っていたと伝えられています。

平成27年海道小学校創立30周年の際に天棚を組み上げたことを機に、翌28年2月に保存会が発足しました。

令和3年には天棚専用の保管庫が完成し、公開が容易になったことから、地域住民の天棚に対する愛着が今後さらに深まることが期待されています。

認定番号15 旧上戸祭村の伝統行事

申請団体 上戸祭自治会連合会

細谷・上戸祭地区上戸祭地域内にある薬師堂と高龗神社では、江戸時代から五穀豊穣・疫病退散などを祈念するため、年間4種類(祈念祭、はなまつり、天王祭、献穀祭)の行事が行われています。

これらの行事を5つの自治会(上戸祭自治会連合会)が協力し合い、現在まで守り続けています。

(写真は、はなまつりの様子)

認定番号16 東大堀の伝統行事 「辻切り」

申請団体 東大堀むらづくり推進協議会

「辻切り」とは、集落の出入り口を霊力によって遮断し、悪霊や悪疫が侵入するのを防ぐために行われる民俗習慣のひとつです。国本地区新里町にある東大堀地区では、注連(しめ)の輪を祈願者の中央に積み、参加者全員で大数珠を3度回し願い事をします。その後、注連の輪を各家庭に持ち帰り玄関に飾るなどして、一年間の無病息災と家内安全を祈願します。

認定番号17 仁良塚の彫刻屋台

申請団体 仁良塚自治会

国本地区宝木本町にある仁良塚の彫刻屋台は、天明元年(1781年)に素朴な天棚として造られ、大正13年(1924年)には、天棚の彫刻装飾板を生かし彫刻屋台へと新調されました。

平成25・26年には老朽化した彫刻が修復され、「仁良塚のシンボル」として、地元の行事や小学校の校外学習で披露されるなど、地域の文化財として大切に守られています。

認定番号18 岡本城跡

申請団体 岡本城跡を整備する会

河内地区中岡本町にある岡本城跡(宇都宮市指定文化財)は、鬼怒川右岸の河岸段丘を利用した平山城で、南北朝期に宇都宮氏の北の守りとして築城されたといわれています。主郭(本丸)を中心に五重の堀と土塁で守られた総面積約10haの本格的な中世の城で、城の南端は岡本北小の敷地までおよんでいます。

岡本城跡を整備する会は、同校と連携し、城跡の清掃活動を行うなど、文化財の良好な保存に日頃から努めています。

このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 文化都市推進課 文化財保存活用グループ

電話番号:028-632-2764 ファクス:028-632-2765

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。