宇都宮市地域脱炭素化促進事業について

地域脱炭素化促進事業とは

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、地域への再生可能エネルギーの最大限の導入が求められている中、再生可能エネルギーの導入に関しては、景観への影響や野生生物・生態系等の自然環境への影響、騒音等の生活環境への影響や土砂災害等といった様々な懸念や問題が生じており、配慮等が必要となっています。

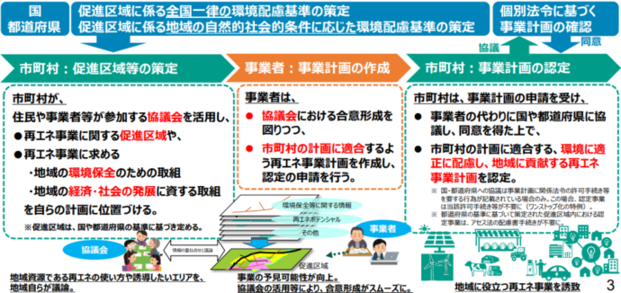

このような背景のもと、令和4年4月に、円滑な合意形成を図りながら、適正に環境に配慮し、地域に貢献する再生可能エネルギー事業の導入拡大を図るため、国の「地域脱炭素化促進事業」に関する制度が「地球温暖化対策の推進に関する法律」に盛り込まれました。

国や都道府県が定める環境配慮の基準に基づき、市町村が、再エネ促進区域や再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の取組を自らの地方公共団体実行計画に位置づけ、適合する事業計画を認定する仕組みとなっています。

宇都宮市が促進する地域脱炭素化促進事業

地域脱炭素化促進事業制度を活用して円滑な合意形成を図り、適正に環境に配慮し、地域のメリットにもつながる再生可能エネルギーの導入促進を目的として、市として事業に求める「地域の環境保全のための取組」、「地域の経済・社会の発展に資する取組」等の事項を「宇都宮市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」に位置付けました。

地域脱炭素化促進施設の種類と規模

種類:太陽光発電

規模:促進区域及び事業の状況に応じた適切な規模

促進事業の対象となる区域(促進区域)

本市における促進区域は、主に市街化区域を設定します。また、促進区域外においても、事業者による提案を受けた個々の事業の予定地は、個別に区域として設定することを検討します(事業提案型)。

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 居宅 |

市街化区域の居住誘導区域、市街化調整区域の地区計画が活用可能なエリア(電力需要のある敷地内の建物、構造物の屋根面等) |

| 事業所 | 市街化区域、市街化調整区域の地区計画が活用可能なエリア(電力需要のある敷地内の建物、構造物の屋根面等) |

| 市有施設 | 市有施設の屋根面等 |

地域の脱炭素化のための取組

地域脱炭素化促進事業の実施に当たっては、その一環として、地域脱炭素化促進施設の整備とあわせ「その他の地域の脱炭素化のための取組」を実施することとします。施設整備を通じて得られたエネルギー等を活用することで、市内の温室効果ガスの削減を図っていくために、以下の取組を実施することとします。

| 地域脱炭素化のための取組 |

|---|

| 公共交通をはじめとする多様なモビリティの脱炭素化に資する取組に関すること |

| 需要家に対する省エネ(LED照明、高効率空調設備など)、創エネの普及啓発に関すること |

| 発電で得られた電気を自家消費するほか、余剰電力は、市内の住民や事業者が利用するエネルギーとして活用すること |

地域の環境保全のための取組

「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」や「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」及び「宇都宮市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例」等に掲げられた環境保全・環境配慮に係る取組を参照すること。(本市の促進区域は、建物・構造物の屋根面等としているため)

地域の経済・社会の発展に資する取組

本市では、100 年先も発展し続けるまちの姿である「NCC」を土台に、「地域経済循環社会」「地域共生社会」「脱炭素社会」の3つの社会が、「人」づくりの取組や「デジタル」技術の活用によって発展する「夢や希望がかなうまち」である「スーパースマートシティ」を目指すまちの姿として掲げていることから、促進区域で実施される再生可能エネルギー事業では「地域経済循環社会」「地域共生社会」「脱炭素社会」の3つの社会の構築に資する取組を実施することとします。

|

取組の検討例 |

|---|

| シェアリングモビリティ、グリーンスローモビリティの活用など地域の交通の課題解決に資すること |

| 学習機会の充実など広く市民が参加して実施されること |

| 災害時の電力活用など地域の防災対策の推進に資すること |

| 市内事業者の活用など地域の経済の活性化に資すること |

| ネットワーク型コンパクトシティの形成に資すること |

地域脱炭素化促進事業計画の認定について

事業者から認定申請のあった地域脱炭素化促進事業計画が、要件に該当すると認めた場合、その認定を行います。

詳細は、以下の手引書をご確認ください。

地域脱炭素化促進事業制度に係る認定事業について

認定申請が受理され、審査を経て認定された「地域脱炭素化促進事業」は、以下のとおりです。

| No. | 申請代表者 | 共同申請者 | 認定日 | 事業内容 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 宇都宮ライトパワー株式会社 |

東京ガス株式会社 NTTアノードエナジー株式会社 |

令和7年9月30日 |

市有施設の屋根面への太陽光発電設備及び蓄電池の導入(別紙参照) (一条中学校・陽西中学校・清原中学校) |

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境創造課

電話番号:028-632-2403 ファクス:028-632-3316

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。