住宅用火災警報器

住宅用火災警報器の維持・管理について

住宅用火災警報器は「電子部品の寿命」や「電池切れ」により、火災を感知しないことがあります。

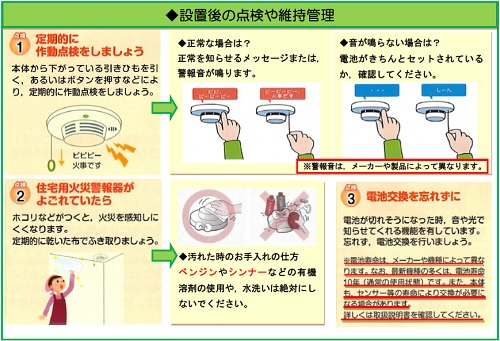

設置から「10年」を目安に交換しましょう。また設置時期を本体などに記入し、定期的に作動点検をしましょう。

10年たったらとりカエル 住宅用火災警報器の話

住宅用火災警報器の作動確認方法や、設置後、10年たったらとりカエル動画配信など、とりカエルくんが登場し、わかりやすい説明をしています。

また、お子様でも理解しやすい「マンガ」で住宅用火災警報器のナゾについて紹介しています。

そのほか、住宅用火災警報器の維持管理について、スペシャルサイトもあります。下図のキャラクターがお馴染みの「とりカエルくん」です。ぜひ、チェックしてみてください。

1 義務化の理由は

火災の発生を早期発見し、避難することで、以下の危険を軽減することができます。

- 住宅火災における死者数(放火自殺等を除く)は約900人。

- 住宅火災で死亡した主な原因は、火災に気付くのが遅れたことによる「逃げ遅れ」です。

- 死者の約7割が高齢者であり、今後の高齢化社会での死者数増加が危惧されます。

2 設置の効果は

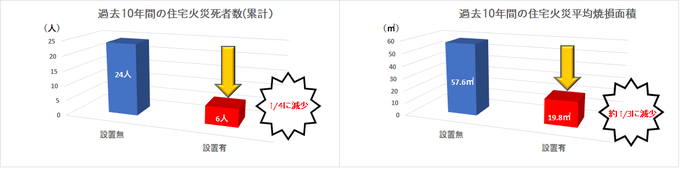

- 平成24年から令和3年までの10年間において、本市における住宅火災による平均死者数は「設置あり」の場合は「設置なし」と比較して4分の1に減少しています。

- 平均焼損面積においても同様に、「設置あり」の場合は約3分の1に減少するなど、「設置なし」と比較して被害は軽減されています。

3 宇都宮市における住宅用火災警報機の奏功事例

- 事例1 就寝中、住宅用火災警報器の警報音で目が覚め、火災が拡大する前に、窓から避難することができた。

- 事例2

入浴中、住宅用火災警報器の警報音に気付いたため、屋外に避難することができた。 - 事例3 ガステーブルで湯を沸かすため、やかんを火にかけようとしたところ、誤って、電子ケトルを火にかけてしまい出火したものの、連動型住宅火災警報器の鳴動に本人が気づき、「ぼや」で済んだ。

4 対象となる一般住宅とは

- 戸建住宅、共同住宅

- 併用住宅(店舗併用、事務所併用など)の住宅部分

- 建物(規模・用途は問わない)の一部分を住宅として使用している場合の住宅部分

5 設置義務化の時期は

- 新築住宅については平成18年6月1日から、既存住宅については平成21年6月1日から義務化されました。

6 住宅用火災警報器とは

住宅の壁や天井に設置することで火災発生の初期段階で煙等の発生を感知し、警報音や音声により知らせる次の器具の総称です。

- 住宅用防災警報器 感知部・警報部等が一体化されており、単体型と連動型があります。

- 住宅用防災報知設備 感知器・受信機・補助警報装置から構成されるシステム型の警報設備です。

聴覚障がい者等に対応する住宅用火災警報

- 補助警報装置とは、音以外の光・振動で火災を知らせるものと、住宅用火災警報器の補助警報装置と連動できる端子付きを併用して使用ができます。

- 光:ストロボ式、フラッシュライト式

- 振動:振動パッド、振動腕時計等

- 平成31年4月1日からは、下記図の「検定合格表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)」のない住宅用火災警報器は販売することができません。住宅用火災警報器を販売、購入する場合は検定合格表示の有無を確認しましょう。

- 平成26年4月1日以前に製造されていた住宅用火災警報器には、下記図の「NSマーク」が表示されているものがあります。NSマークの製品は検定品と同等の性能が確認されておりますが、平成31年3月31日までの販売となります。

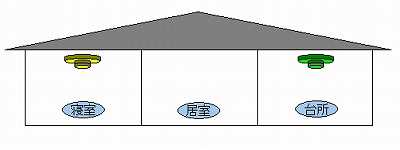

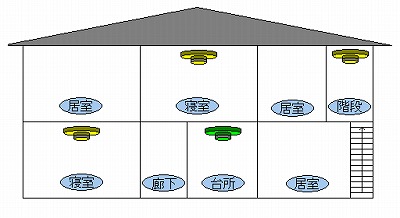

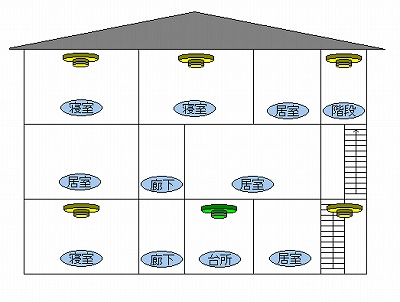

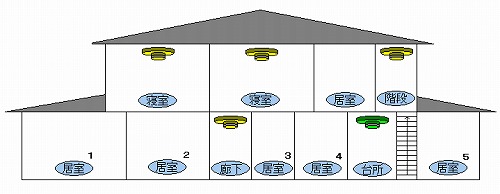

7 設置する場所は

- 寝室(普段就寝している部屋)

- 寝室がある階の階段の踊り場の天井又は壁面(避難階(通常は1階)は除く)

- 3階建て以上の住宅で、3階のみに寝室がある場合、2階から1階に通じる階段の下端等

- 3階建ての住宅で、避難階(通常は1階)にのみ寝室があり、かつ、3階にも居室がある場合、3階から2階に通じる階段の上端等

- 1つの階で床面積が7平方メートル(約4畳半間に相当)以上の居室が5室以上ある階の廊下等

8 設置する方法は

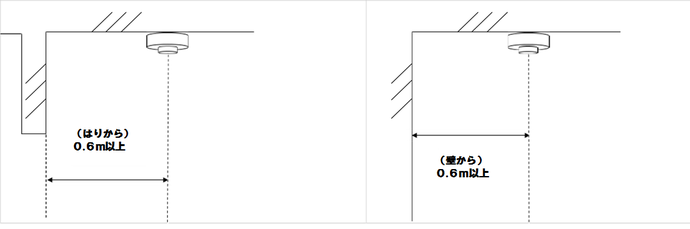

- 天井に設置する場合は、壁又ははりから60センチメートル以上離れた位置に設置する。

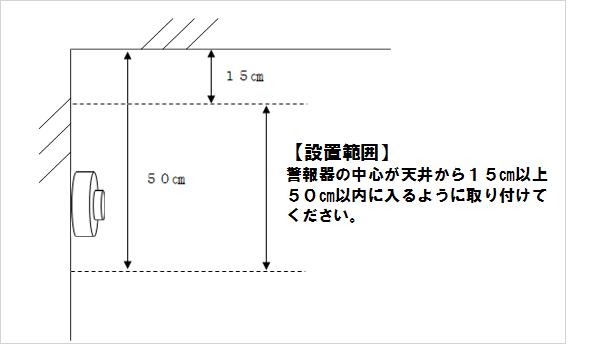

- 壁に設置する場合は、天井から15センチメートル以上50センチメートル以内の壁の位置に設置する。

- 付近にエアコン等の空気の吹き出し口がある場合、吹き出し口から150センチメートル以上離れた位置に設置する。

9 購入するには

- お近くのホームセンター・電器店・防災機器を取り扱うお店などで購入できます。

10 注意することは

- 電池交換が必要なものは、電圧低下の警報が出た際に、電池を交換する必要があります。

- 住宅用火災警報器の交換期限になったら、新しいものに交換してください(自動試験機能が付加されている機種は除く)。

- 自動火災報知設備又はスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置の必要はありません。

- 資格者による器具の設置及び点検の義務はありません。

11 不適切な訪問販売等には十分ご注意ください。

- 消防職員を装って販売する(消防署が販売したり、また、業者に販売を委託することもありません)。

- 条例の内容(設置義務化の時期、設置が必要な箇所、警報器の種類など)を偽って販売する。

- 不当に高い価格で販売する。

お問い合わせは、消防局予防課・各消防署予防グループ、住宅用火災警報器相談室まで

消防局 予防課

電話番号(代表):028-625-5505 ファクス:028-625-5509

Eメール:u35020001@city.utsunomiya.tochigi.jp

中央消防署 予防グループ

電話番号(代表):028-625-3452 ファクス:028-625-5508

Eメール:u36010001@city.utsunomiya.tochigi.jp

東消防署 予防グループ

電話番号:028-663-0119 ファクス:028-689-3502

Eメール:u73000700@city.utsunomiya.tochigi.jp

西消防署 予防グループ

電話番号:028-647-0119 ファクス:028-647-2498

Eメール:u36020001@city.utsunomiya.tochigi.jp

南消防署 予防グループ

電話番号:028-653-0119 ファクス:028-653-4982

Eメール:u36030001@city.utsunomiya.tochigi.jp

住宅用火災警報器相談室(住宅防火対策推進協議会)

電話番号(フリーダイヤル):0120-565-911

受付時間 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時

このページに関するお問い合わせ

消防局予防課 予防グループ

電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509

住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。